SDGs(持続可能な開発目標)には、17の目標と169のターゲットが掲げられています。

17の目標の1個目が「貧困をなくそう」です。

貧困と聞くとアフリカの国々を想像する方も多いのではないでしょうか?

実は日本にも貧困があることをご存知ですか?

SDGsの前身となるMDGsでも「極度の貧困と飢餓の撲滅」の目標があり、貧困は半減したと言われています。

この記事では、SDGsの目標1である「貧困をなくそう」について詳しくまとめています。

世界の現状や日本の現状、さらに「貧困をなくそう」の目標のために私たちにできることについてご紹介しています。

SDGsに貢献できるサステナブルな生活に興味がある方は、ぜひ読んでみてください。

あわせて読みたい

【SDGs目標1 貧困をなくそう】7個のターゲット

「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。」を目標に、7個のターゲットが決められています。

| 1.1 | 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 |

| 1.2 | 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。 |

| 1.3 | 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 |

| 1.4 | 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 |

| 1.5 | 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の 経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 |

| 1.a | あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ 予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 |

| 1.b | 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づ いた適正な政策的枠組みを構築する。 |

「1.1」などの数字のものは各目標の具体的な課題の達成を表していて、「1.a」などのアルファベットのものは課題の達成を実現するための手段や措置について書かれているようです。

世界の現状

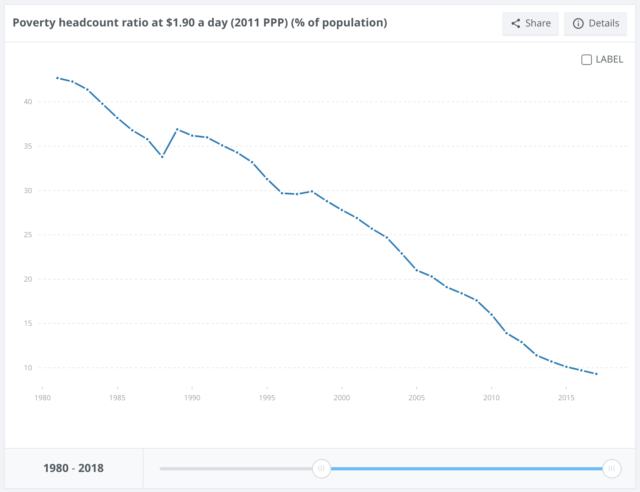

世界の貧困率は2017年で9.3%、およそ6億9600万人の人々が貧困に苦しんでいると言われています。(その前の2015年では、10%・7億3400万人だったので、少し減少しています。)

その中でも、サハラ砂漠よりも南のサブサハラ・アフリカ地域では貧困率が41.1%と半分に近い人数が貧困なんだそう。

貧困層全体の85%以上がサブサハラ・アフリカ地域か南アジア地域に住んでいます。

世界銀行によって、国際貧困ラインは1日1.90ドルに設定されていて、貧困率は 1日1.90ドル未満で生活する人の比率となっています。

(貧困データの統計は3〜5年ごとに実施されていて、データの収集や分析に時間を要するため、2022年現在最新データは2017年のものなんだそうです。)

fa-star参考記事Poverty & Equity Data Portal

貧困は、SDGsの前身であるMDGsでも掲げられていた目標で、成果を残した目標の一つでもあります。

ですが、今でも1日1ドル25セント未満で暮らす人々は世界中に8億人以上いて、十分な食事や綺麗な水が利用できていません。

fa-star参考記事国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所|目標1: 貧困をなくそう

日本の現状

貧困には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」があります。

「絶対的貧困」は、生きるうえで必要最低限の生活水準が満たされていない状態です。

世界の現状で解説した状態が絶対的貧困です。

対して、「相対的貧困」は、その国の生活水準と比較してそれよりも困窮した状態です。

具体的には「世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分に満たない人々」という定義になっています。

日本などの先進国は絶対的貧困よりも相対的貧困のほうが多くなりやすいです。

日本の場合、2018年の相対貧困率は15.7%で、約6人に1人が相対的貧困の状態なのです。

さらに、子どもの貧困率は14%で、そのうちひとり親世帯が占める割合が48.3%で半数が大人が一人の世帯となっています。

fa-star参考記事厚生労働省|各種世帯の所得等の状況

ひとり親で収入が少なくなってくると、子どもに満足できる食事をさせてあげられないほか、収入のために長時間働くことで子どもと接する時間が減ってしまうことなどが問題になっています。

私たちにできること

- 貧困層のために活動する団体に寄付をする

- ボランティアに参加する

- フェアトレードの商品を買う

- 情報に関心をもってSNSなどで伝える

貧困層のために活動する団体に寄付をする

- 日本ユニセフ協会

- 認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン「チャイルド・スポンサーシップ」

- 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン

日本ユニセフ協会

日本ユニセフ協会は、150以上の国と地域で行われているユニセフの活動全体を支える募金を行うことができます。

子どもたちを守る活動に支援でき、保健、栄養、水と衛生、教育、子どもの保護などの活動に使われます。

認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン「チャイルド・スポンサーシップ」

「チャイルド・スポンサーシップ」は、月々4,500円で支援ができる仕組みで、年に1度子どもの成長報告書が写真で届いたり、手紙のやりとりができるので、より繋がりを感じたい方に選ばれています。

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンは、低所得のひとり親家庭向け食品配付プログラム「グッドごはん」などの活動を行っている団体です。

1回の配付で10,000円相当の食品をひとり親家庭に支給しています。

月1,000円から支援ができ、日本の貧困層への支援を行いたい方におすすめです。

ボランティアに参加する

日本の貧困層に向けて支援活動を行っている団体のホームページなどを見ると、ボランティアを募集している場合があります。

たとえば、こども食堂ネットワークでは、地域でこども食堂を運営している人たちが交流しながら、子どもやその親が無料や低価格でご飯を食べられる場所の提供やお弁当の配布などを行っています。

全国の食堂の中には、ボランティアスタッフを募集しているところもあるので、問い合わせや登録を行って参加することができます。

フェアトレードの商品を買う

フェアトレードとは、「公正・公平な貿易」という意味があり、発展途上国で作られる製品や原材料を適正な価格で継続的に購入することで、その製品の原材料を作る生産者や加工工場で働く労働者などの生活改善や自立を支援する仕組みです。

フェアトレードの商品を買うことは、発展途上国の貧困層の人たちや生活のために働く子どもたちを守ることにも繋がります。

気軽に購入できるものに、チョコレートやコーヒーなどがあります。

このチョコレートは私も実際に食べてみましたが、添加物が使われていなくて、黒糖の香りがするとても濃厚なチョコレートでした!

コーヒーが好きな方は、焙煎と発送日が同じ日の挽きたてで新鮮なフェアトレードのコーヒーもおすすめ!

あわせて読みたい

問題に関心をもってSNSなどで伝える

寄付やボランティアを行うことは時間や経済的に難しいという方も多いかもしれません。

ですが、まわりに相対的貧困の家庭がいることを知らなければ、なかなかこのような問題の現状を知る機会が少ない方が多いです。

支援活動などを行うのは難しくても、問題に関心を持ちSNSなどで情報を伝えるだけでもこれまで現状を知らなかった人が知るきっかけになるかもしれません。

SNSで伝えることに抵抗がある人でも、関心を持ち続け、情報を発信している人の活動をチェックし、自分にも気軽にできることがあったときに参加できるといいですね。

まとめ

世界や日本の貧困の現状や私たちにできることをまとめました。

日本など先進国に住んでいると生活することが困難な状況で生きている人たちがいることの現状を知る機会はなかなかありません。

また、日本にも満足に子どもに食事を食べさせてあげられない家庭も多くあります。

そんな家庭のためになにかしたいと感じる方は、情報を探してみるところからはじめてみてください。

SDGsに貢献したい方はこちらの記事もおすすめです。

あわせて読みたい